慶事・弔事のマナー:香典袋のルール

香典袋には、宗教や宗派に応じて形式が異なることを知っていますか?

はずかしながら、私は香典袋とは1種類だと思っていました。

形式が間違っている香典袋を渡すのは失礼になるので、

通夜やお葬式に参加する際には、事前に確認しておくことをお勧めします!

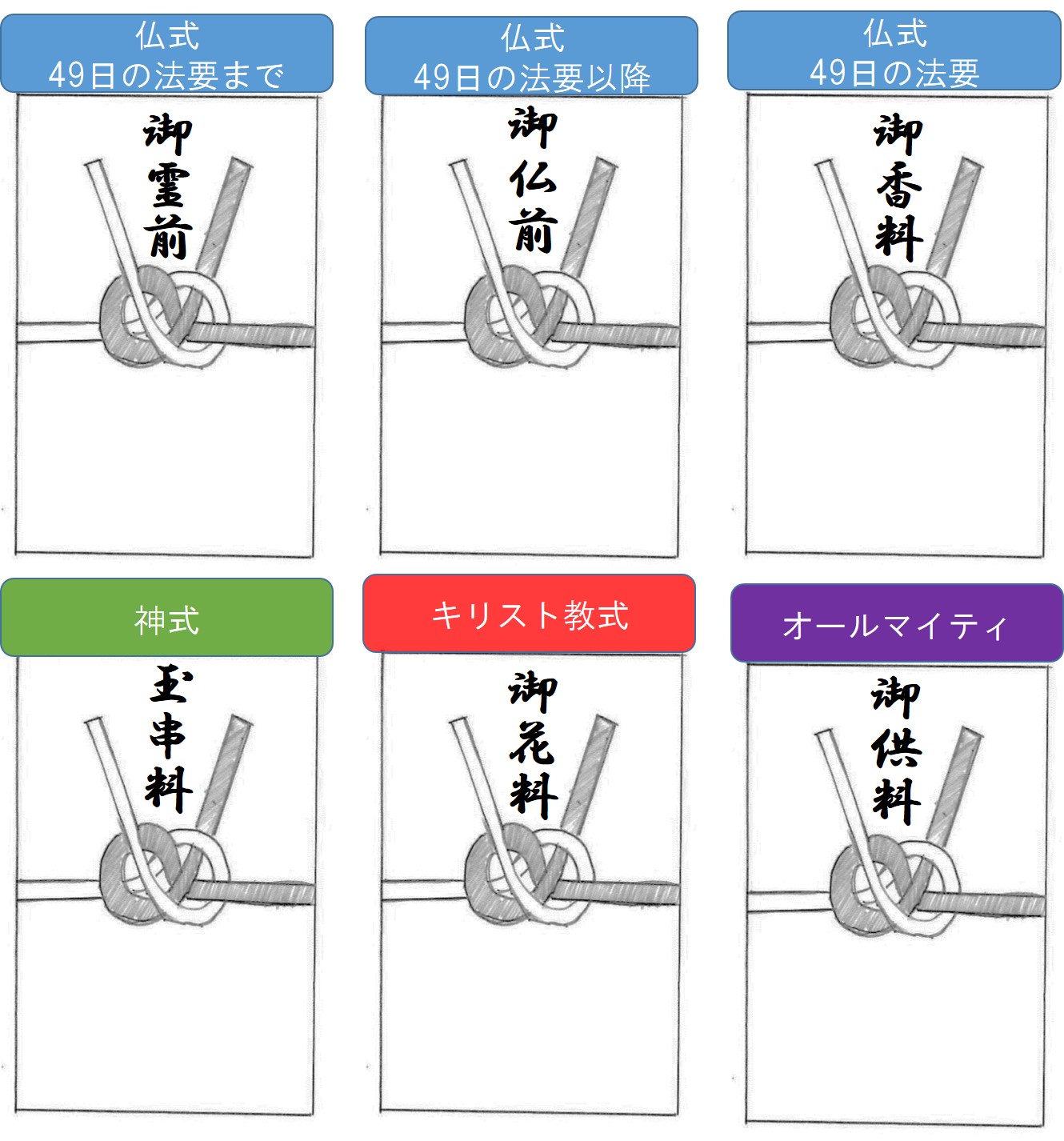

弔事の表書きも宗教や宗派によって異なる!

香典袋が宗教や宗派によって異なることを紹介しましたが、

実は、弔事の表書きも同じようにバリエーションが様々です。

具体的には、

|

仏式で49日の法要まで→『御霊前』 仏式で49日の法要以降→『御仏前』 法要の時には →『御香料』 神式では →『御榊料』、『玉串料』 キリスト教式 →『御花料』 |

となっています。

『こんなにたくさん種類があると、使い分けられないよ!!』

とあなたは思うかもしれません。

少なくとも、私は思いました。

しかし、安心してください。

なんとどんな時に使ってもOKな表書きがあるのです。

それが、『御供料』です。

迷ったときは、『御供料』と書くと覚えて多くと便利ですよ!

急なお通夜やお葬式では、

香典袋が手元になくコンビニやスーパーに慌てて買いに走ることも

あるかもしれません。(私だけかもしれませんが・・・)

でも、だからといって、香典袋を裸のままで持っていくことは

マナーが出来ていないと見なされます。

かならず、『ふくさ』に包むようにしましょう

「ふくさ」の包み方は2種類ある!

「そうか!香典袋は「ふくさ」に包めばいいんだ!気を付けよう!」

で早合点してはいけません。

「ふくさ」には『慶事』と『弔事』の2種類の包み方があるのです。

簡単に言うと

慶事の場合は、開きが右にくるように

弔事の場合は、開きが左にくるように包むのがマナーです。

では実際の具体的な包み方を見てみましょう!

《慶事(ご祝儀袋などを包む)ver》

《弔事(香典袋などを包む)ver》

さらに注意したいのが、「ふくさ」には慶事・弔事で

色を使い分けなければいけないというルールがあるのですが、

『紫』に関しては、どちらでもOKなオールマイティな色なので、

紫色のふくさを1つ用意しておくとよいでしょう!

「ふくさ」には挟みふくさと呼ばれる、便利なモノもあるので、

そもそも包み方を覚えるのが面倒な方は、「紫色の挟みふくさ」を

用意しておけば良いと思います。

香典袋はふくさを台にして

「ふくさの包み方、バッチリ!」

「ふくさの色、バッチリ!」

だとしても、渡し方がなっていないと、やっぱり

「マナーが出来ていない人だな」と思われてしまいます。

香典袋を渡す際には、ふくさを台にして、その上に香典袋を載せ

相手側に向けて渡すようにしましょう!

慶事・弔事のマナー:香典袋のルール 関連ページ

- 贈答:寸志と松の葉

- 贈答:お中元やお歳暮

- 慶事・弔事のマナー:焼香のやり方を知ろう!

- お客様対応のマナー:お辞儀

- お客様対応のマナー:エレベーター案内のルール

- 身に付けないと損をする!?『仕組み化』思考を習得しよう

- とりあえずコツコツ頑張ってない?KSF思考を身に付けよう!

- 時間密度を高める『ダブルクロッピング思考』とは

- 投資思考でInputを捉え直そう!

- 問題解決はどうやって学べば良いの??

- 神様からのプレゼントは投資資源だった!?時間投資を始めよう!

- 『逆算思考』で始めるプロジェクトマネジメント

- 知ってる人だけやっている手帳活用4つの視点

- 時間があれば出来るのに!?タイムリミットは不要?必要?

- 時間投資の優先度を決定する2×2マトリックス

- 文系でも使える4つの数学的思考テクニック